|

Carta publicada en Ciper (18.11.19)

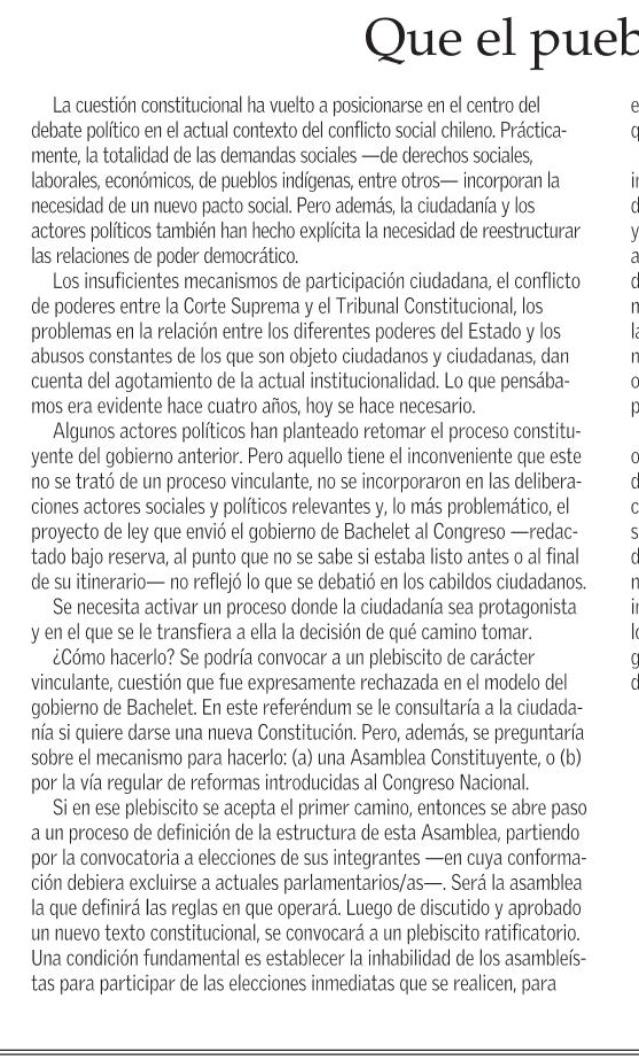

Mediante esta declaración manifestamos nuestro apoyo al ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’ alcanzado por los distintos sectores políticos el viernes pasado. Estamos conscientes de que fue el producto de un acuerdo en que todas las posiciones debieron ceder para alcanzarlo, pero creemos firmemente que constituye una oportunidad histórica para nuestro país:

FIRMAN 244 PROFESORES Y PROFESORAS DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Carta publicada en El Desconcierto (17.11.19).

El acuerdo por la nueva Constitución establece un nuevo mecanismo para reemplazar la Constitución de 1980. En cualquiera de las alternativas que escoja la ciudadanía –convención mixta o convención constitucional– el órgano tendrá que adoptar las normas de la nueva Constitución por las dos terceras partes de sus integrantes. Este quórum ha sido criticado por tratarse de una exigencia muy alta para acordar nuevas normas. Sin embargo, es relevante entender que el órgano constituyente decide sobre una “hoja en blanco”, es decir, no discutirá una reforma a la Constitución de 1980, sino los contenidos de una nueva norma. De este modo, aquellas materias que no alcancen dicho piso no serán reguladas en la Constitución y quedarán entregadas al legislador. El quórum de la constituyente, en consecuencia, genera tres efectos: i. favorece un acuerdo político amplio, ii. excluye todo veto de los defensores de la actual Constitución, y iii. fortalece la discusión legislativa,una vez aprobada la nueva Constitución. Por ejemplo, en 2016 se discutió la derogación de la inhabilidad para ser parlamentario, que afecta a dirigentes gremiales y sindicales; esta fue aprobada en la Cámara de Diputados por 72 votos a favor, 18 en contra y 16 abstenciones (Boletín Nº 2.103-07). Sin embargo, como el quórum de aprobación es de 2/3, la reforma fue rechazada; dado que la discusión se verifica como reforma a la Constitución de 1980, el quórum operó como poder de veto en favor de la minoría: esos 18 votos pierden la votación, pero ganan en la defensa del texto vigente. En cambio, cuando la constituyente discuta este mismo asunto, la inhabilidad sólo podrá entrar en la nueva Constitución si es aprobada con 2/3 de los votos; así, si dicha propuesta no consigue los votos necesarios, la prohibición no será constitucional y sólo podría ser regulada por la ley. Por lo tanto, y a diferencia de lo que ocurre con la Constitución vigente, el alto quórum permitirá que ninguna minoría política imponga un proyecto particular en una Constitución que aspira a ser un piso común compartido. En el mismo sentido, y para que las confianzas que se han puesto en este acuerdo pervivan en la discusión constituyente, el quórum supermayoritario debiera dar paso a un proceso legislativo configurado desde la regla de mayoría simple, precisamente porque la eventual pretensión de neutralizar al Legislador con distintos quórum contramayoritarios (como ocurre con la Constitución de 1980) sólo podría ser decidido, en la constituyente, por un alto quórum de dos tercios”. Firman esta carta:

Columna publicada en LT, escrita junto a J. Bassa, D. Lovera y F. Muñoz (15.11.19).

El acuerdo de hoy, en la madrugada, es una noticia histórica que nos permitirá tener una nueva Constitución, nacida en democracia. La movilización social, las protestas y la irrupción de cabildos espontáneos, gatillaron un proceso constituyente de facto que hoy tiene recepción, de parte del sistema político, y que supondrá la participación activa de la ciudadanía. El acuerdo tiene dos elementos centrales. En primer lugar, incluye un plebiscito de entrada y uno de salida, en donde el pueblo deberá votar si quiere o no una nueva Constitución y el órgano que debe redactarlo, para después ratificar el texto que se redacte. Ambos plebiscitos buscan materializar, por primera vez en nuestra historia, que el pueblo ejerza la soberanía constituyente que le corresponde en una democracia. En segundo lugar, el acuerdo tiene una descripción básica de los órganos por los que tendremos que votar para que redacten la nueva Constitución: una convención mixta y una convención constitucional. La convención mixta está integrada por partes iguales entre constituyentes elegidos para tal efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que la convención constitucional es el equivalente a una asamblea constituyente, en donde todos los delegados son electos directamente por la ciudadanía. Ambos órganos son creados para el sólo propósito de redactar una nueva Constitución. Adicionalmente, cualquiera de los dos órganos adoptará sus acuerdos con el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Si bien es un quórum alto, decidirán sobre una “hoja en blanco” –aunque esto fue omitido en el acuerdo, debe entenderse como consecuencia del punto 7 de la declaración–. Esto implica que, en aquello en que no haya acuerdo, será materia de ley ordinaria y no regirá la Constitución de 1980 (asegurando que la discusión sea genuinamente sobre una nueva Constitución y no una mera reforma). Los detalles regulatorios de ambas figura ahora requieren de discusión política y sobre esta base queremos profundizar. Bajo ese acuerdo, debe darse un esfuerzo por asegurar mayor inclusión y participación de la actualmente existente, el piso mínimo en materia de representatividad del órgano constituyente está compuesto por los avances logrados en este sentido tras la eliminación del sistema electoral binominal. En ninguno de los dos órganos constituyentes se debe prescindir del principio de proporcionalidad en la representación; y no pueden tener un tamaño de representantes de la ciudadanía menor al número obtenido de sumar los escaños actuales de ambas cámaras del Congreso Nacional, número que asciende a 198 representantes. Con independencia de la discusión en curso sobre la reducción del número de diputados –y que cabe observar que en ningún caso puede constreñir a futuro la decisión del órgano constituyente sobre el diseño parlamentario en la nueva Constitución–, no parece razonable que cualquiera de las dos convenciones, llamadas a deliberar sobre el nuevo arreglo institucional y social, tengan un tamaño menor al del actual Congreso Pleno y, de esa manera, ofrezcan menos proporcionalidad en su representación. Es oportuno recordar que, con motivo del frustrado itinerario de cambio constitucional propuesto por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, muchas voces hicieron ver –acertadamente– que una eventual instancia que definiera el destino constitucional del país debía contar con algunos escaños reservados para ciertas minorías históricamente maltratadas y marginalizadas. Conviene insistir en este aspecto, pues desde algunos centros de lobby legislativo de la derecha se tendió a caricaturizar esta propuesta, preguntando por qué no debía darse representación especial a clubes deportivos, gremios y cuanto ‘grupo’ se les podría ocurrir. Ahora bien, dado que el órgano constituyente estará encargado de delinear el nuevo acuerdo constitucional para el Estado de Chile, y en línea con las medidas de inclusión promovidas por el derecho internacional, hay dos grupos sociales, mujeres y pueblos indígenas, cuya especial inclusión no puede obviarse si queremos dar cumplimiento de buena fe a las obligaciones internacionales del estado chileno. Esto, a la luz de sus obligaciones internacionales de asegurar la participación en igualdad de condiciones de la mujer en la formulación de las políticas gubernamentales, contenida en la Parte II de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles, contenido en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Creemos que el cumplimiento de buena fe de ambas obligaciones internacionales, a la luz de las mejores prácticas disponibles a nivel comparado y de la experiencia chilena reciente, significa adoptar medidas que aseguren la paridad de género en la integración del órgano constituyente y que contemplen en él escaños reservados para pueblos indígenas. Por otro lado, el órgano constituyente sólo tendrá en la mentalidad colectiva esa condición en la medida que su mandato esté acotado a la elaboración y proposición al pueblo de una nueva constitución, como lo remarca el punto 5 del acuerdo. En ese entendido, cualquiera de las convenciones deberá dedicar su actividad única y exclusivamente a la configuración constitucional, y debe estarle vedada su intervención en asuntos de política ordinaria o gubernativa. Esto debiera servir para evitar incentivos cruzados y ayudaría a disminuir las posibilidades de distorsiones de una negociación constituyente, impidiendo que ésta se mezcle con otras discusiones como las relativas a las leyes de presupuesto, impuestos u otras materias propias de la política contingente. Por esto mismo, una vez concluido su trabajo y definidas las modalidades de manifestación plebiscitaria de la voluntad ciudadana, el órgano constituyente deberá disolverse. Ahora bien, para preservar la eficiencia y la dedicación en el cumplimiento de este mandato, es importante contemplar la exclusividad en la función constituyente a través de reglas sobre incompatibilidades e inhabilidades similares a las que rigen la función parlamentaria. Al mismo tiempo, sus integrantes deberían cumplir un período razonable de vacancia, quedando impedidos de ocupar otros cargos públicos. Esta medida apunta en la misma dirección de la exclusividad de tan importante labor, de modo que se trataría, antes que una sanción -- cosa que podría afirmarse sólo a partir de una descuidada apreciación de la magnitud de su tarea --, de una inhabilidad que reconoce el excepcional carácter de la labor a que se está convocando a sus titulares. La necesidad de establecer reglas de inhabilidades post-empleo para los congresistas constituyentes, impidiendo que puedan postular a cargos de elección popular por un plazo determinado, permitiría dar credibilidad y legitimidad ante la escéptica ciudadanía del presente para evitar ver en este órgano un nuevo espacio de captura y de privilegio por parte de quienes lo integrarán. En este punto, la inhabilidad sobreviniente de un año parece excesivamente breve y no es lo suficientemente disuasiva respecto de los incumbentes. Como mínimo debería pensarse en cinco años, de forma tal de alejar al constituyente del ciclo político ordinario y garantizar la exclusividad de la función de redactar una nueva decisión. Finalmente, la decisión sobre lo constituyente depende del soberano, es decir, del pueblo. La realización de un plebiscito de entrada al proceso y un plebiscito de ratificación del texto propuesto por el órgano constituyente, ambos con voto obligatorio, son eventos que permitirán sacramentar con la participación popular la nueva Constitución que, por primera vez en nuestra historia, podrá legítimamente reclamar ser de todos y todas. Jaime Bassa, Profesor U. Valparaíso Pablo Contreras, Profesor U. Autónoma de Chile Domingo Lovera, Profesor U. Diego Portales Fernando Muñoz, Profesor U. Austral de Chile  La semana pasada, una columna de Fontaine desató un debate en torno al proceso constituyente y la regla por defecto en caso que no se pueda adoptar una decisión (por ejemplo, si se siguen los quórums de reforma del actual capítulo XV de la Constitución de 1980). El debate no es nuevo. Fernando Atria lo introdujo en La Constitución Tramposa el 2013. Ya en 2015, junto a Constanza Salgado, discutimos sobre el punto con Sebastián Soto (el compilado se puede leer aquí). Este post compila nuevas opiniones sobre el tema. ¿Por qué no retomar la Constitución del 25? A. Fontaine: Martes 01 de marzo de 2016 "La legitimidad que adquiere un texto constitucional es un asunto sutil, hasta cierto punto misterioso, y que, quizás, requiere ser iluminado más desde la intuición y la interpretación histórica que desde demostraciones pretendidamente empíricas y objetivas". Constitución de 1925 Carlos Peña Miércoles 02 de marzo de 2016 Arturo Fontaine (columna de ayer) ha formulado una muy buena idea para el actual debate constitucional. Al sugerir retroceder a la Constitución de 1925, elude dos extremos: el de la página en blanco (la esperanza que late en los futuros cabildos) y la permanencia de las reglas de 1980 (puesto que basta que la minoría bloquee un acuerdo para que se mantengan). La Constitución vigente está vigente Sebastián Soto Velasco Jueves 03 de marzo de 2016 No hay razón que justifique olvidar lo que se ha construido, desde la Constitución, en estas décadas. Más aún para revivir un texto cuyo origen y eficacia son muy cuestionados. El debate constitucional solo va a ser posible cuando se construya sobre mínimos comunes indiscutibles. Uno de esos, por evidente que sea, es que la Constitución vigente está vigente. La Constitución de 1925 Carlos Peña Viernes 04 de marzo de 2016 Como han sugerido Fernando Atria ("Sobre el problema constitucional y el mecanismo idóneo y pertinente", en Fuentes y Joignant, editores, "La solución constitucional", Catalonia, 2015) y Arturo Fontaine ("¿Por qué no retomar la Constitución del 25?", "El Mercurio", 2 de marzo), podría convenirse que la Constitución de 1925 fuera la regla por defecto, esto es, que allí donde no se alcanzara acuerdo entre las fuerzas políticas, adquiriera vigencia la Carta de 1925. En ese escenario, tanto la minoría como la mayoría -incluso manteniendo los altos quorums previstos por la carta de 1980- tendrían incentivos para alcanzarlo, puesto que la regla por defecto sería, hasta donde eso es posible, neutral en el debate. Así los partícipes del debate deberían abandonar su conducta estratégica y revisar qué de las reglas de estos últimos cuarenta años, incluidas las de la Constitución de 1980, merece la pena y cuáles habría que mejorar. La Constitución de 1925 I Juan Luis Ossa Santa Cruz Domingo 06 de marzo de 2016 Como bien señala Fontaine -y enfatiza Peña-, volver a la Constitución de 1925 evitaría comenzar desde cero la discusión sobre la Carta que nos rija en adelante, al tiempo que pondría coto a las decisiones adoptadas por grupos pequeños de expertos y por cabildos cuya "legitimidad" no es para nada obvia ni inmediata. Asimismo, regresar a la Constitución de 1925 haría irrelevante la discusión en torno a la "ilegitimidad" de la Carta de Pinochet, una cuestión en exceso relevada por los sectores que aún abogan por mantener las reglas de 1980 o que, por el contrario, pretenden fijar criterios cismáticos cada vez que se enfrentan a la idea de una nueva Constitución. La Constitución de 1925 II Sebastián Soto Velasco Domingo 06 de marzo de 2016 El contenido que se quiere resucitar es a todas luces insuficiente. La Constitución del 25 carecía de principios tan compartidos hoy como aquel que señala que el Estado está al servicio de la persona, o la probidad y la transparencia. En el campo de los derechos, no contemplaba el derecho a la vida, permitía el monopolio estatal en la producción, carecía de muchos derechos hoy vigentes, y los que estaban consagrados no tenían suficientes garantías. Tenía además una estructura institucional clásica, y no una diversidad de órganos autónomos que se contrapesan. ¿Y su legitimidad? También fue cuestionada no solo por su origen, sino que también en su ejercicio, pues, desde todos los sectores y mucho antes del 73, la eficacia de la Constitución fue puesta en duda. Constitución de 1925 y "hoja en blanco" Fernando Atria Lunes 07 de marzo de 2016 Porque la situación actual es que tenemos una Constitución tramposa que solo se puede cambiar con los votos concurrentes de quienes se benefician de la trampa. Entonces el hecho de que sean necesarios 2/3 de los votos, aunque se justifica diciendo que la Constitución debe ser el resultado de "un gran acuerdo nacional", tiene el efecto precisamente contrario: las reglas tramposas hoy vigentes seguirán rigiendo mientras un tercio más uno de los votos quiera mantenerlas. Esto no es teoría. Acaba de rechazarse en la Cámara de Diputados, por ejemplo, un proyecto de reforma constitucional para permitir que dirigentes gremiales puedan ser elegidos al Parlamento. El proyecto fue rechazado por 72 contra 18 votos... ¡72 votos a favor, 18 en contra! En estas condiciones, ¿es posible decir que la mantención de la regla actual da cuenta de "un gran acuerdo"? Constitución de 1925 Sebastián Soto Martes 08 de marzo de 2016 El otro argumento esconde una trampa: ¿a quién beneficiaría la Carta del 25, en su versión del 71? Sostengo que el texto actual, salvo ciertas reglas muy específicas, no favorece a ningún grupo particular. En el Congreso, mientras fue minoría en el gobierno anterior, la izquierda también recurrió al Tribunal Constitucional. Y en los tribunales y ante la administración, todos la invocan por igual sin que haya, a priori , nadie favorecido. Y es que las constituciones mutan; y la que fue concebida como la Constitución de la subsidiariedad hoy está, en su aplicación, muy lejos de serlo. ¿Una Constitución a partir de la de 1925? Francisco Prat. Miércoles 09 de marzo de 2016 Me es imposible coincidir con ellos, puesto que en la vigencia de esa Constitución el país tuvo un desempeño económico pobrísimo, incapaz de sacar de la pobreza a la mayoría de la población que se debatía en ella, y este hecho fue el oxígeno que dio fuerza a los agitadores de la revolución. Además ese marco legal fue responsable de pésimas prácticas políticas, lo que llevaba a los últimos Presidentes democráticos a clamar por reformas fundamentales a dicho texto. Imaginería constitucional Julio Alvear Viernes 11 de marzo de 2016 Enarbolar la Constitución de 1925 en un contexto jurídico en que la Constitución de 1980 se encuentra plenamente vigente es un exquisito ejercicio de imaginería constitucional. Puestas así las cosas, y dentro de esa lógica, podemos imaginarnos muchas normas, o incluso proyectos abortados o fenecidos de la historia constitucional chilena que pueden servir de base para una futura discusión. Dentro de esa lógica, todo es posible. Pero, por eso mismo, no entiendo por qué precisamente el texto de la Constitución de 1980, que al menos tiene el mérito de existir, ha de ser excluido. Constitución del 25 y proceso constituyente Claudio Alvarado Sábado 12 de marzo de 2016 Nada de esto, por cierto, implica olvidar que la carta vigente es heredera no solo de la última planificación global del siglo XX -la de Pinochet, Guzmán y los Chicago-, sino también de los acuerdos que hicieron posible el retorno pacífico a la democracia. Pero, asimismo, esa innegable y valiosa evolución constitucional no debiera llevarnos a cerrar los ojos ante el escenario actual, que demanda cambios profundos. Probablemente en esta línea debe ser leída la invitación de Arturo Fontaine: como un criterio que pueda servir de base al acuerdo político que, llegado el momento, deberá sustentar el cambio constitucional que se avecina. Este exige una razonable disposición al diálogo y un mínimo de amistad cívica -los disensos exigen un marco común- y, por tanto, conviene reflexionar sobre propuestas como la de Fontaine. La Constitución de 1980 Máximo Pavez Domingo 13 de marzo de 2016 Esta afirmación, hecha con clara intencionalidad política, es falsa. La Constitución de 1980, tanto en su filosofía antropológica como económica, no es el resultado de una planificación global, sino todo lo contrario. Jaime Guzmán, teniendo perfecta claridad de lo que significaban las ideas planificadoras que inspiraban los gobiernos totalitarios, influyó para que la arquitectura institucional fuera justamente lo contrario y así recoger los más elementales conceptos de la naturaleza humana de inspiración cristiana, tales como la dignidad y la libertad; bien común; economía libre, subsidiariedad, y servicialidad del Estado. Nuestra Constitución histórica Renato Cristi Martes 22 de marzo de 2016 Los chilenos hemos pagado un alto precio por la decisión de Guzmán de reconocer a Pinochet como sujeto del poder constituyente originario, y de destruir así la Constitución histórica de nuestra Independencia. En ella tiene su origen y se afinca la cadena de legitimidad que une a las cinco repúblicas históricas identificadas magistralmente por Pablo Ruiz-Tagle en nuestro libro "La República en Chile". Lo que Fontaine propone ahora es restaurar esa legitimidad republicana para seguir perfeccionando el sentido democrático de nuestra Constitución histórica. |

Sobre el BlogEn esta sección se publican enlaces, noticias y archivos sobre materias de derechos fundamentales y teoría constitucional y política. Archives

December 2023

Categories

All

|

| Pablo Contreras Vásquez - Apuntes de Derechos |

|

RSS Feed

RSS Feed